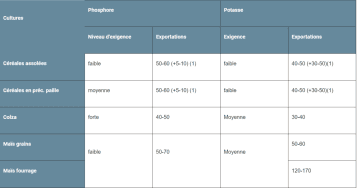

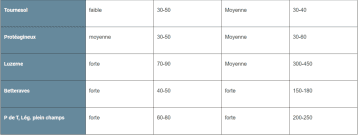

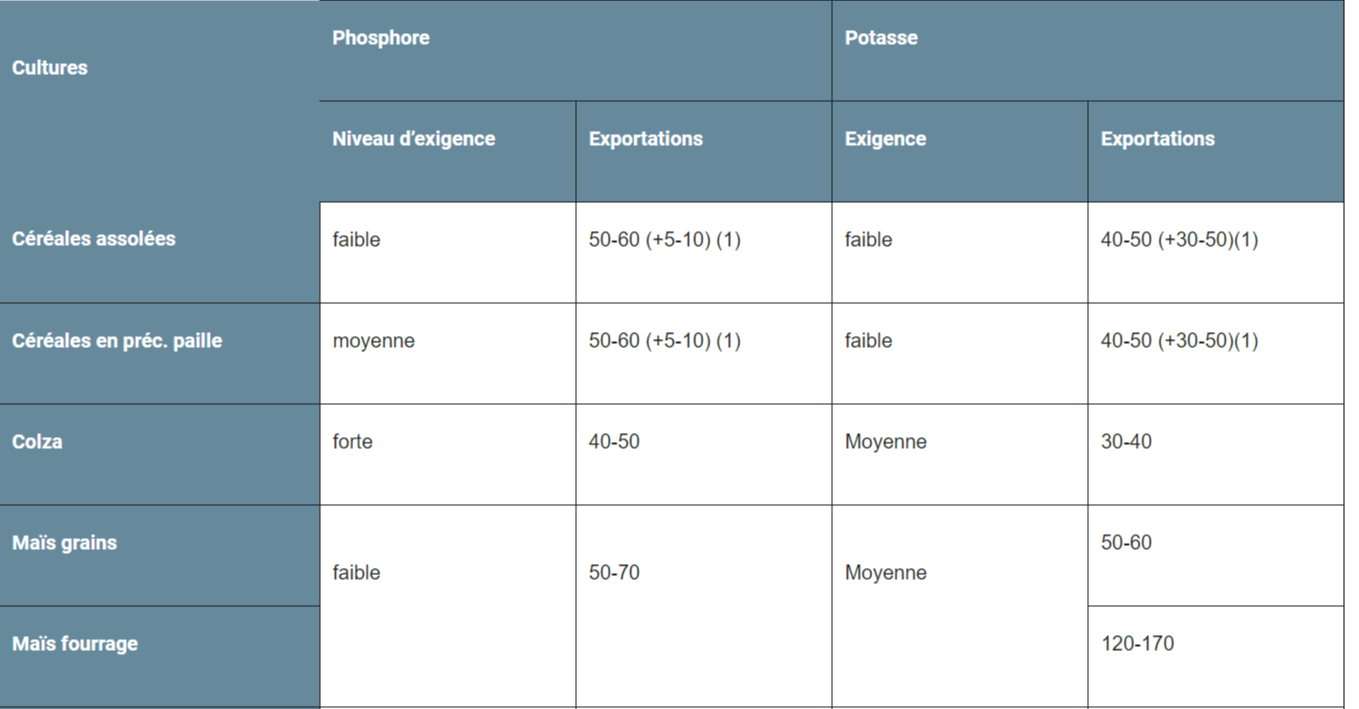

Les apports d’éléments P et K se raisonnent avec 2 objectifs :

L’un à court terme, annuel : permettre à la plante de trouver ces éléments en quantité suffisante afin d’assurer sa croissance en vue d’une production optimale.

L’autre à moyen-long terme, pluriannuel : visant à compenser les exportations par les cultures de manière à maitriser dans le temps l’évolution des teneurs du sol.

Le premier objectif répond surtout au besoin de complémentation de l’offre du sol par rapport aux besoins de la culture. Dans ce cas on raisonne selon l’exigence de la culture prévue vis-à-vis de l’élément P ou K et de ce que le sol pourra mettre à disposition à partir de son stock.

Le deuxième consiste en une gestion de la réserve en éléments dans le sol (aspect trésorerie, patrimonial, stratégie à long terme …). Dans cette approche on compare sur une période de plusieurs années (1 ou 2 rotations) la somme des apports en P et K (minéraux et organiques) à la somme des exportations par les récoltes et les résidus, s’ils sont enlevés.

Pour maintenir les teneurs on vise au minimum un bilan équilibré, voire légèrement excédentaire.

Dans le cas de teneurs élevées on peut avoir un bilan déficitaire si on accepte une baisse de la richesse en éléments (déstockage du sol).

Dans le cas de teneurs faibles, un bilan déficitaire ne fera qu’accentuer la faiblesse des taux de P et K et rendre les cultures plus vulnérables aux aléas. Les apports sont d’autant plus impératifs que les teneurs sont faibles.

Exigence et exportation 2 notions différentes

Le potassium, un élément simple à gérer

Le potassium est assez facilement disponible dans la plupart des sols. Elément sous forme positive (cation) il est bien retenu par le complexe argilo-humique et non soumis à la rétrogradation mais peut subir un peu de lessivage s’il est mal retenu (sols légers ou sableux à faible CEC).

Les besoins en potassium sont surtout importants lorsque la plante connait un développement végétatif important. Les quantités absorbées journellement en période de forte croissance peuvent atteindre 6 kg de K2O pour un blé, de 8 à 10 kg pour colza, maïs, pomme de terre et jusqu’à 14 kg pour une betterave sucrière. Néanmoins sa mobilité permet des échanges importants entre le complexe argilo-humique (K échangeable) et la solution du sol dans laquelle s’approvisionnent les racines.

Le potassium est surtout contenu dans les organes végétatifs, feuillage, tiges, racines. Les récoltes de grains sont peu exportatrices à l’inverse des récoltes de racines ou tubercules (betteraves, pomme de terre, légumes de plein champ) ou des récoltes plantes entières (luzerne, fourrages, ensilages, CIVE). L’exportation par les pailles de céréales n’est pas à négliger puisque celle-ci représente autant de potasse que celle contenue dans les grains. Les quantités de potasse qui entrent en jeu pour certaines cultures peuvent être très importantes et nécessitent d’être vigilant sur le bilan Apports/Exportations.

L’humidité du sol est favorable à sa biodisponibilité et la sécheresse peut perturber son absorption. La décision d’apport peut être prise à l’aide de la méthode Comifer qui prend en compte la teneur du sol, le passé récent de fertilisation (nombre d’années d’impasse depuis le dernier apport) et l’exigence de la culture.

Les apports de potasse peuvent se faire après récolte ou avant implantation et le mode d’apport a assez peu d’importance sur l’efficacité. Compte tenu des faibles besoins en phase d’implantation c’est un élément qui ne présente pas d’intérêt en localisation.

Le phosphore, trop souvent négligé, souvent mal compris

Le phosphore est un élément, tout autant que la potasse, indispensable à la plante mais en quantité moindre. Son rôle dans les transferts d’énergie, dans la respiration, la photosynthèse et en tant que constituant de l’ADN et ARN donne à cet élément une importance capitale dès les premiers stades de développement des plantes. Contrairement à la potasse sa très faible mobilité dans le sol le rend plus difficilement accessible par les racines.

Une bonne croissance racinaire est indispensable pour une bonne alimentation en phosphore et inversement. C’est pour cette raison que sur les cultures à démarrage difficile son utilisation en localisé au semis donne de bons résultats et s’est autant développé. Sur céréales d’hiver le phosphore apporté par les binaires ou ternaires de printemps permet également de stimuler la croissance racinaire avant la montaison.

Sols calcaires et disponibilité du phosphore : la rétrogradation

Phénomène dont l’existence est bien connue, la recombinaison des ions phosphoriques en sols calcaires est appelée « rétrogradation » et on nomme « pouvoir fixateur » l’intensité de ce phénomène dans le sol. Le pouvoir fixateur représente la rapidité avec laquelle le sol va fixer les ions phosphate au détriment de l’absorption par les racines. Plus on réduira la réserve en phosphore d’un sol, plus on va augmenter son pouvoir fixateur et donc augmenter le risque de rétrogradation de l’engrais apporté.

Souvent considéré comme une perte irréversible d’élément fertilisant, la rétrogradation du phosphore est un phénomène à double sens. Si on considère, à la dose d’entretien, que seulement 20 % du phosphore absorbé par la culture provient de l’engrais apporté dans l’année, cela veut dire que 80 % du phosphore dans la plante provient de la réserve du sol, en grande partie constituée par les apports d’engrais antérieurs. L’apport d’engrais permet donc en partie d’alimenter la culture et pour le reste de réalimenter la réserve du sol pour les cultures suivantes.

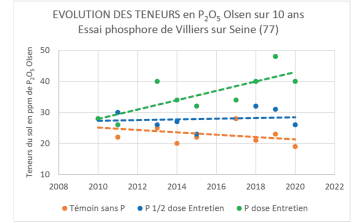

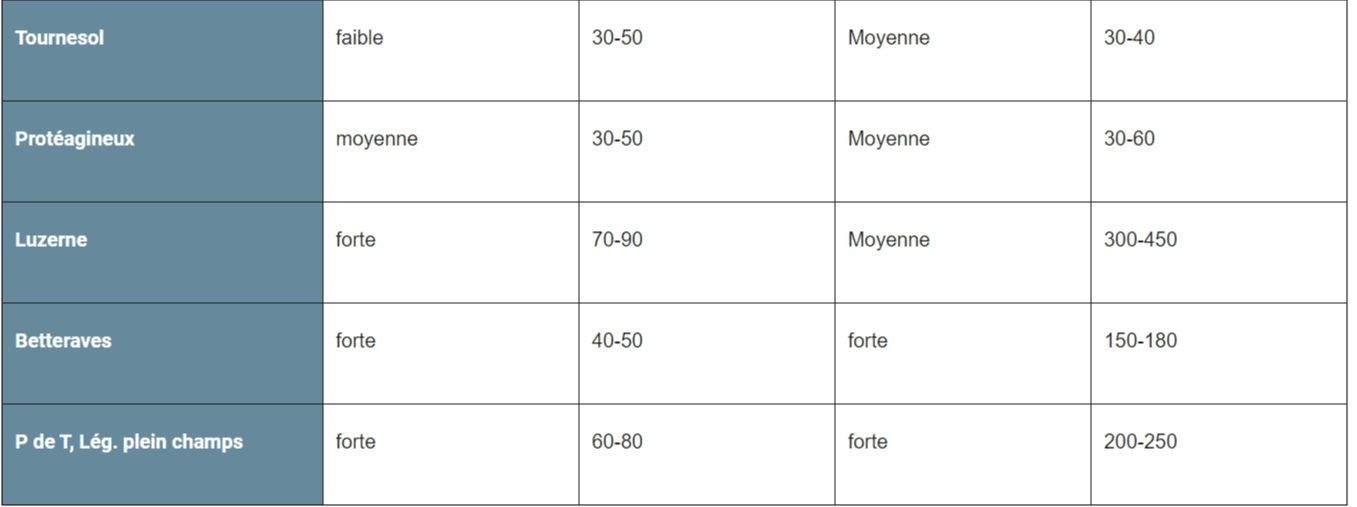

Evolution de la teneur en phosphore en fonction du rythme d'apport

Le graphique ci-dessous montre l’évolution des teneurs en P2O5 Olsen dans un essai conduit pendant 10 ans dans un sol superficiel calcaire avec une teneur en phosphore très faible de 28 ppm au départ. Les rendements en blé dans cette parcelle varient de 70 à 90 q/ha au cours des 10 années d’expérimentation (81,6 q/ha en moyenne pour les 4 derniers blés entre 2014 et 2019).

Dans la modalité qui n’a pas reçu de phosphore pendant les 10 années, la teneur faible au départ continue de baisser régulièrement pour passer au-dessous de 20 ppm en 2020. Dans cette situation et malgré une teneur de départ très faible le sol est encore capable de déstocker du phosphore réputé « bloqué » (environ 40 kg/ha pour un blé) mais le prix à payer pour y accéder est un rendement inférieur de 8 à 10 q de blé par rapport à une dose d’entretien, pour une culture pourtant classée « peu exigeante ». A noter que dans toute la durée de l’essai le colza a marqué nettement la carence, le blé à contrario n’a jamais vraiment extériorisé de signes en végétation si ce n’est un aspect moins dense et moins régulier de la masse d’épis.

La modalité dose d’entretien (70 u de P2O5 sur céréales ; 110 u sur colza) montre une augmentation de la teneur de départ de 12 ppm offrant aux cultures des conditions d’alimentation en phosphore plus sécuritaires.

La modalité une demi dose d’entretien (35 u de P2O5 sur céréales ; 55 u sur colza) permet ici de stabiliser la teneur par rapport au point de départ autour de 28-30 ppm. On ne peut pas généraliser ce constat en disant qu’une demi dose d’entretien suffit dans toutes situations à maintenir la teneur, mais dans la situation de l’essai, les 35 u de P2O5 couvraient quand même les exportations jusqu’à 55 q de céréale et les années avec colza l’apport compensait la totalité des exportations de la culture.

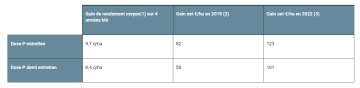

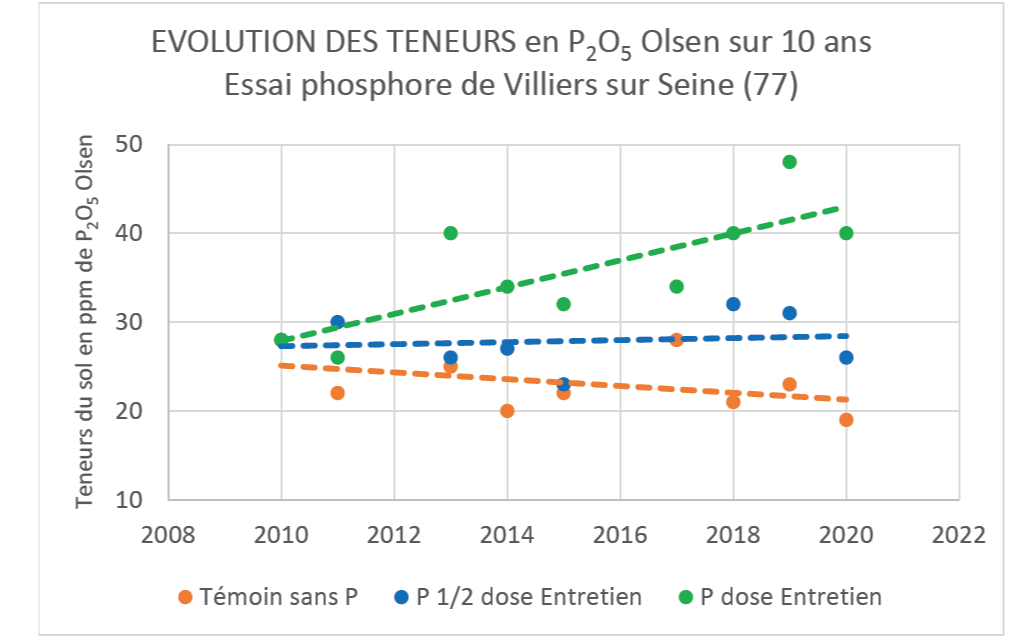

Un apport d'engrais est-il toujours rentable en 2022 ?

Le tableau ci-dessous nous montre en exemple, pour le cas du phosphore et dans la situation de l’essai de Villiers sur Seine présenté plus haut, que dans les conditions actuelles, l’augmentation du prix des engrais ne remet pas en cause la rentabilité d’un apport lorsqu’il est nécessaire et raisonné.

Gains nets d'un apport de phosphore dans un sol léger calcaire simulés en 2019 et dans le contexte actuel

Exemple de l’essai de Villiers sur Seine 2010-2020

(1) Gain de rendement moyen sur 4 années de blé par rapport au témoin sans apport de phosphore depuis l’origine

(2) 2019 - Blé = 150 €/t - P O = 0,75 €/u - coût passage = 11 €/ha

(3) 2022 - Blé = 300 €/t - P O = 2,20 €/u - coût passage = 14 €/ha

On peut remarquer qu’un entretien régulier et raisonné est facilement rentabilisé et permet de maintenir la teneur en éléments. Des impasses répétées trop fréquemment conduisent à vider les réserves du sol, réserves qu’il devient ensuite économiquement impossible à reconstituer alors que les cultures sont plus exposées aux aléas climatiques.

Dans une situation où on souhaite réduire la quantité d’engrais utilisée (trésorerie, inflation …), dans des sols moyennement à faiblement pourvus et si la méthode Comifer préconise un apport, mieux vaut encore apporter une demi-fumure que faire une impasse.

Le raisonnement des apports à l’aide de la méthode Comifer et des analyses de terre reste plus que jamais d’actualité, pour rationnaliser les quantités de fertilisant à apporter, raisonner les impasses lorsqu’elles sont possibles et éviter les fausses économies.

Service Agronomie, Conseils, Innovation - Août 2022